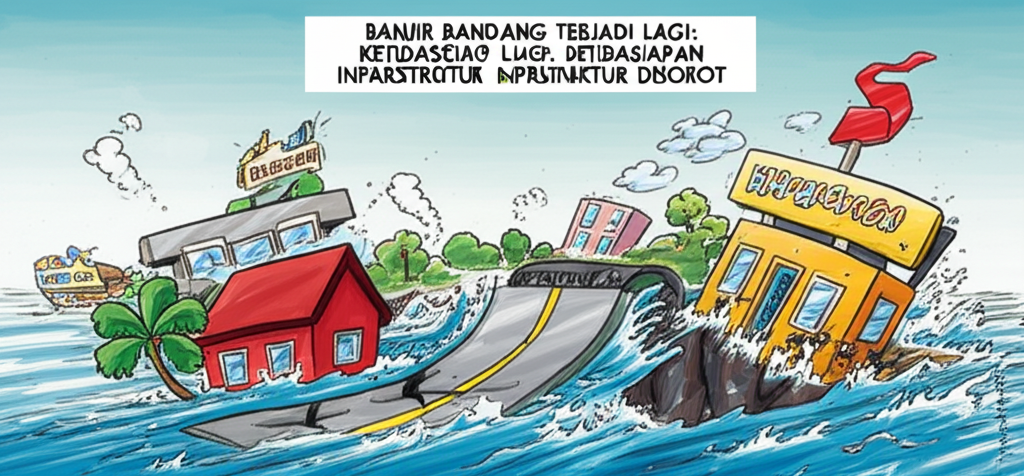

Banjir Bandang Terjadi Lagi: Ketidaksiapan Infrastruktur Indonesia dalam Sorotan

Indonesia, dengan topografi yang beragam dan iklim tropisnya, adalah negara yang sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi, salah satunya adalah banjir bandang. Fenomena ini bukan lagi kejadian langka; ia telah menjadi rutinitas tahunan yang menghantui berbagai daerah, mulai dari perkotaan padat hingga pedesaan di kaki gunung. Setiap kali hujan deras melanda, kekhawatiran akan air bah yang datang tiba-tiba selalu muncul. Yang lebih memprihatinkan adalah fakta bahwa meskipun peristiwa ini berulang, dampak yang ditimbulkannya tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan, bahkan cenderung meningkat. Hal ini secara langsung menyoroti pertanyaan krusial: mengapa banjir bandang terus terjadi dan menghancurkan, dan seberapa siapkah infrastruktur kita menghadapinya?

Artikel ini akan mengupas tuntas akar masalah banjir bandang yang berulang di Indonesia, dengan fokus utama pada ketidaksiapan infrastruktur. Kita akan membahas bagaimana sistem drainase yang tidak memadai, kapasitas sungai yang terbatas, dan kurangnya sistem peringatan dini, ditambah dengan faktor-faktor non-infrastruktur seperti perubahan tata guna lahan dan perubahan iklim, berkontribusi pada bencana yang tak kunjung usai. Lebih jauh, artikel ini juga akan menguraikan dampak jangka panjang dari fenomena ini dan menawarkan solusi komprehensif untuk membangun ketahanan yang lebih baik di masa depan.

Frekuensi dan Dampak yang Mengerikan

Setiap tahun, berita tentang banjir bandang mendominasi media massa. Dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, hampir tidak ada pulau yang luput dari ancaman ini. Laporan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara konsisten menunjukkan bahwa banjir, termasuk banjir bandang, adalah jenis bencana yang paling sering terjadi di Indonesia. Data ini bukan sekadar statistik; di baliknya ada kisah-kisah tragis tentang hilangnya nyawa, rumah yang tersapu arus deras, lahan pertanian yang hancur, dan mata pencarian yang lenyap dalam sekejap.

Dampak banjir bandang jauh melampaui kerugian material. Trauma psikologis yang dialami korban, khususnya anak-anak, dapat bertahan seumur hidup. Dislokasi populasi, gangguan akses pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan risiko penyakit pasca-bencana adalah konsekuensi lain yang sering terabaikan. Lingkungan juga menderita kerusakan parah, seperti erosi tanah yang masif, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya, membebani anggaran negara untuk rekonstruksi dan rehabilitasi yang seharusnya bisa dialokasikan untuk pembangunan berkelanjutan lainnya. Siklus kehancuran dan pembangunan kembali ini menjadi beban berat yang menghambat kemajuan bangsa.

Akar Masalah: Ketidaksiapan Infrastruktur

Penyebab utama dari dampak parah banjir bandang yang berulang seringkali bermuara pada ketidaksiapan infrastruktur yang ada untuk menahan atau mengelola volume air yang ekstrem. Beberapa poin kunci mencakup:

-

Sistem Drainase yang Tidak Memadai: Banyak kota dan daerah permukiman di Indonesia memiliki sistem drainase yang sudah tua, tidak terawat, dan dirancang untuk volume air yang jauh lebih kecil dari curah hujan saat ini. Saluran air seringkali tersumbat oleh sampah, sedimentasi, atau bahkan bangunan liar, mengurangi kapasitas alirnya secara drastis. Akibatnya, ketika hujan deras turun, air tidak dapat mengalir dengan lancar dan meluap ke jalan-jalan serta permukiman.

-

Kapasitas Sungai yang Terbatas: Sungai-sungai di Indonesia, yang seharusnya menjadi jalur alami bagi aliran air, seringkali tidak mampu menampung debit air yang tinggi. Sedimentasi akibat erosi di hulu, penyempitan badan sungai karena pembangunan di bantaran, serta kurangnya program pengerukan (normalisasi sungai) secara berkala, menyebabkan kapasitas sungai menurun drastis. Ketika curah hujan ekstrem terjadi, sungai-sungai ini mudah meluap, memicu banjir bandang.

-

Kurangnya Infrastruktur Retensi Air: Bendungan, embung, waduk, atau cekungan penampung air berfungsi untuk menahan dan mengatur aliran air, terutama di hulu. Namun, jumlah dan kapasitas infrastruktur retensi air di banyak daerah masih jauh dari memadai. Pembangunan yang tidak seimbang antara pengembangan lahan dan penyediaan fasilitas retensi air membuat daerah hilir semakin rentan terhadap luapan air dari hulu.

-

Sistem Peringatan Dini yang Belum Optimal: Meskipun sudah ada upaya pengembangan sistem peringatan dini, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Jangkauan sensor yang terbatas, kurangnya integrasi data, masalah teknis dalam transmisi informasi, serta kurangnya edukasi kepada masyarakat tentang cara merespons peringatan dini, seringkali membuat sistem ini tidak efektif. Banyak korban banjir bandang mengaku tidak mendapatkan peringatan yang cukup waktu untuk menyelamatkan diri atau harta benda mereka.

-

Pengelolaan Sampah yang Buruk: Masalah sampah adalah kontributor signifikan terhadap ketidaksiapan infrastruktur. Tumpukan sampah yang dibuang sembarangan ke sungai dan saluran air tidak hanya mencemari lingkungan tetapi juga menjadi penyebab utama penyumbatan. Ketika saluran air tersumbat, kemampuan sistem drainase untuk bekerja secara optimal sangat terganggu, memperparuk kondisi banjir.

Faktor-faktor Non-Infrastruktur yang Memperparah

Selain masalah infrastruktur, ada beberapa faktor non-infrastruktur yang turut memperparah bencana banjir bandang:

-

Perubahan Tata Guna Lahan yang Tidak Terkendali: Deforestasi di daerah hulu merupakan pemicu utama. Hilangnya vegetasi penutup tanah mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan, sehingga air langsung mengalir deras ke hilir. Selain itu, alih fungsi lahan dari area resapan menjadi permukiman, industri, atau perkebunan tanpa perencanaan yang matang, juga meningkatkan volume air permukaan yang tidak terserap.

-

Urbanisasi dan Pembangunan Tanpa Kendali: Pertumbuhan kota yang pesat seringkali tidak diiringi dengan pengembangan infrastruktur yang memadai. Pembangunan gedung-gedung tinggi, jalan beraspal, dan area perkerasan lainnya meningkatkan persentase permukaan kedap air (impervious surfaces), yang menghalangi penyerapan air ke dalam tanah dan mempercepat aliran permukaan menuju saluran drainase yang sudah kewalahan.

-

Dampak Perubahan Iklim: Perubahan iklim global menyebabkan pola cuaca yang semakin ekstrem. Curah hujan yang lebih tinggi dalam intensitas singkat, serta badai yang lebih kuat, menjadi pemicu banjir bandang yang lebih sering dan dahsyat. Infrastruktur yang dirancang berdasarkan data iklim masa lalu seringkali tidak lagi mampu menghadapi kondisi iklim saat ini.

-

Lemahnya Penegakan Aturan dan Tata Ruang: Peraturan tentang tata ruang dan lingkungan seringkali tidak ditegakkan secara konsisten. Pembangunan di daerah terlarang seperti bantaran sungai atau daerah resapan air, serta pelanggaran izin lingkungan, masih marak terjadi akibat lemahnya pengawasan dan sanksi hukum.

Dampak Jangka Panjang dan Ekonomi

Siklus banjir bandang yang berulang memiliki dampak jangka panjang yang merugikan. Selain biaya langsung untuk tanggap darurat dan rekonstruksi, ada juga biaya tidak langsung yang sulit diukur, seperti penurunan produktivitas ekonomi akibat terganggunya aktivitas bisnis, kerusakan infrastruktur publik (jalan, jembatan, listrik), dan kerugian investasi. Sektor pertanian dan pariwis, yang sangat bergantung pada kondisi lingkungan, juga menderita kerugian besar.

Secara makro, bencana berulang ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu daerah atau bahkan nasional. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan, kesehatan, atau pengembangan ekonomi, terpaksa dialihkan untuk pemulihan bencana. Hal ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan keterbelakangan di daerah-daerah yang paling rentan.

Solusi dan Rekomendasi Komprehensif

Mengatasi masalah banjir bandang memerlukan pendekatan yang komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, bukan hanya sekadar respons reaktif. Berikut adalah beberapa solusi dan rekomendasi:

-

Investasi Infrastruktur Adaptif dan Berkelanjutan:

- Revitalisasi dan Peningkatan Kapasitas Drainase: Modernisasi sistem drainase perkotaan dengan teknologi canggih, seperti smart drainage yang dapat memantau debit air secara real-time. Peningkatan kapasitas saluran, pengerukan rutin, dan pembangunan sumur resapan komunal.

- Normalisasi dan Naturalisasi Sungai: Pelebaran dan pendalaman sungai, pembangunan tanggul yang kuat, serta restorasi ekosistem bantaran sungai untuk mengembalikan fungsi alami sungai sebagai jalur air dan penyerap air.

- Pembangunan Infrastruktur Retensi Air: Pembangunan bendungan, embung, dan waduk baru di daerah hulu, serta optimalisasi fungsi yang sudah ada. Penting juga untuk mengembangkan green infrastructure seperti taman kota yang berfungsi sebagai kolam retensi, atap hijau, dan area perkerasan yang permeabel.

-

Penguatan Tata Ruang dan Penegakan Hukum:

- Rencana Tata Ruang yang Ketat: Penerapan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang tegas dan berbasis risiko bencana, melarang pembangunan di daerah rawan banjir dan bantaran sungai.

- Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Hutan: Program reboisasi dan penghijauan besar-besaran di daerah hulu dan lereng-lereng gunung untuk meningkatkan daya serap tanah.

- Penegakan Hukum: Sanksi tegas bagi pelanggar tata ruang dan perusak lingkungan.

-

Peningkatan Sistem Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan Masyarakat:

- Teknologi Canggih: Pemasangan sensor curah hujan dan ketinggian air yang terintegrasi dengan sistem informasi geografis (GIS) dan dapat diakses publik secara real-time.

- Edukasi dan Latihan Bencana: Peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat melalui simulasi bencana, pembentukan tim siaga bencana berbasis komunitas, dan penyebaran informasi yang mudah dipahami.

-

Pengelolaan Sampah Terpadu:

- Sistem Pengelolaan Sampah dari Hulu ke Hilir: Edukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah ke sungai, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah modern, dan penerapan daur ulang.

- Gerakan Bersih-Bersih Sungai: Program rutin pembersihan sungai dan saluran air yang melibatkan pemerintah dan masyarakat.

-

Kolaborasi Multi-Pihak dan Pembiayaan Berkelanjutan:

- Sinergi Pemerintah: Koordinasi yang kuat antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam perencanaan dan implementasi mitigasi bencana.

- Keterlibatan Swasta dan Masyarakat: Mendorong partisipasi sektor swasta dalam investasi infrastruktur ramah lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan.

- Pembiayaan Inovatif: Mencari sumber pembiayaan alternatif seperti obligasi hijau, asuransi bencana, atau kemitraan publik-swasta untuk memastikan keberlanjutan program mitigasi.

Kesimpulan

Banjir bandang yang terus terjadi di Indonesia adalah cerminan nyata dari ketidaksiapan infrastruktur yang ada dan kegagalan dalam mengelola lingkungan secara berkelanjutan. Masalah ini bukan hanya tentang hujan yang deras, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun, merencanakan, dan menjaga lingkungan kita. Selama akar masalah infrastruktur yang tidak memadai, tata ruang yang lemah, dan perilaku yang tidak bertanggung jawab terus ada, selama itu pula bencana ini akan terus berulang dan menimbulkan kerugian yang semakin besar.

Sudah saatnya bagi Indonesia untuk melakukan reformasi paradigma dalam penanggulangan bencana. Bukan lagi sekadar reaktif, tetapi proaktif dan transformatif. Investasi pada infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim, penguatan tata ruang yang berpihak pada lingkungan, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, dan kolaborasi yang solid dari semua pihak adalah kunci untuk membangun bangsa yang lebih tangguh dan berketahanan terhadap ancaman banjir bandang di masa depan. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan diri terjebak dalam lingkaran kehancuran; saatnya untuk bertindak demi masa depan yang lebih aman dan berkelanjutan.